國外媒體談中國環境產業,無不艷羨地用“掘金時代”來概括,尤其供水行業,更是國外名企進軍中國環保圈的一個標志性領域;然而,中國的供水行業發展得如何?要獲得“掘金”式的發展,還有多少問題需要清晰的答案——

行業經歷了怎樣的發展歷程?

企業成長與市場發展是怎樣的關系?

能否擺脫歷史羈絆成就企業的產業鏈延伸?

··· ···

行業需要全面了解自身,才能更好地走向未來。在6月21日,2016(首屆)供水高峰論壇暨濟南水務“小白熱線”成立20周年供水服務交流大會上,E20環境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長薛濤就帶來了“行業政策分析”,同與會的300多位行業精英共同分享了“供水企業在PPP大潮下的轉型之道”。

以下文章內容為根據現場發言整理。

第一,供水行業經歷了怎樣的發展歷程?

十八屆三中全會以來,國有企業改革的力度和政府公共服務提升的力度,整個社會都有目共睹,其中PPP就是一個不可忽視的“推手”,而回顧PPP對供水行業的影響,應該是一個“先揚后抑的過程”—— 最初,先收購,通過改制以后,在2007年、2008年有一次“返潮”,隨著市場化改革發展得慢了下來。

整體上看,PPP在中國分為三個發展階段:(1)80年代發改委所主導的“6個基礎設施項目建設”,其中就包括“供水”、“排水設施”。(2)從2003年—2015年,建設部推動市政設施六項的改革,是到目前為止整個市政基礎行業受影響最大的階段,直到今天為止,發改委談PPP仍然主要針對的還是市政基礎設施,而“市政”兩個字就代表了地方政府。(3)2013以來,財政部發起了國家基本國策的PPP改革大潮,與之相應,發改委也隨后從地方政府的財務控制上,同時推動地方政府在市政基礎設施投資方面進行調整,這不僅在法規方面,而且金融機構在基礎設施投資融資中也受到了影響。

當前,PPP在供水行業發展變化的源頭在十八屆三中全會,其決議中有關于資源配置市場化和國際定位的相關描述。如前文所述的“(2)”階段,雖然2007年、2008年,PPP在中國供水行業有所弱化,只有少數企業要上市,實現市場化,但是2013年以來,十八屆三中全會以后,國家在推動公共服務的市場化過程中,或推動地方政府的基礎設施建設到公共服務轉變時,供水行業的發展仍然受到很大影響,雖然目前看來,供水行業雖然還是以公益為主,但是在改革大潮中,或者未來十年,現在的看法還是有點保守了。

2014年“國發43號文”發布后,目前財政部通過大數據建設,已經積累了9萬億項目,并且通過多次篩選和省級和國家級的示范性項目的評定,已經獲得了很大的一個數據,可估算,地方政府建設資金投資中間至少30%以上會在這個大數據庫中被追蹤,而且可能被大數據賦予各種融資的助力。例如,財政部、發改委共同推動著一個國開行1.2萬億的項目,其利率只有1.2%,直接作用于PPP項目,如此以來,企業只要不被本地的市政府直接管理就可以算PPP。所以,PPP不僅涵蓋私營企業,也可涵蓋外企,也包括到外地擴張的國企、央企。這實際上是中央投資轉移支付的一種版本,這種版本借助了政策的作用。原來基本上是傳統體系去承接這樣的項目,但現在有財政部的領導,直接形成PPP,支持企業做市場化擴張。

PPP的發展,即為企業帶來了多項資金,也為金融機構帶來了盈利,公共服務的資本成本降低了,有了盈利的條件,在供水領域,企業同樣獲益。例如發改委的價格司多次提到價格的改革,投融資平臺必然也會延伸和影響到公益性企業的融資模式,價格體系在中間的作用也會越來越大。而國發43號文還提到了市政基礎設施的市場化運營,鼓勵PPP推進,同樣的還有2014年國發60號文。這樣的政策會影響很多企業的上市。例如,在2003年平臺整頓,以危機作為發展契機,跟地方政府簽訂了協議,獲得了從“報銷制”轉向“承包制”的改革機會。

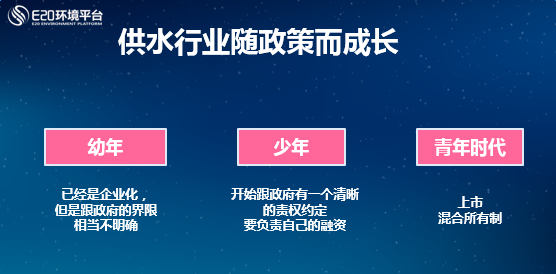

總而言之,公共事業行業有三個階段:

第一個階段,幼年期。自來水公司成立得較早,但是很多事情還要找政府要錢,是“報銷制”的,整個企業對員工的績效考核、對整個企業的戰略發展也沒有權力做很大的決定,還是需要依賴政府的補貼。

第二階段,少年期,為了上市跟政府簽訂協議,跟政府有清晰的責權約定,有服務的邊界,有價格的補償機制和明確的價格體系,并且有了自己的融資體系。走到少年之后并沒有完全得到發展機會,發展機會必須來自混合所有制。

第三階段,青年期。走混合制發展路線,企業可以上市,從一個供水公司擴張,上市之后與政府之間更有相對獨立的決策權。同時,公司自身的治理結構也日益完善,意義重大,而且也改變了整個行業的格局。

第二,企業成長與市場發展是怎樣的關系?

數據能直觀反映供水行業的現狀。

1、生產能力和實際供水量

在2015年、2016年生產供水能力也伴隨著城市的建設節節提高,人們對水有了更多的消費需求,用水量不斷地提高。

2、城鎮公共供水設施負荷率

城鎮公共供水設施負荷率在不斷地提高,58%的負荷率其實帶來的是供水行業的資產負債表。該問題在不同的地區差別較大。在東部供水負荷率達到了60.5%,西部相對欠發達地區只有53.5%。為什么?

中國西部地區,由于受老模式影響更容易產生一個過量的現象。在城市化建設中,人口從西部到東部流動,這一原因也導致了東部的供水好于西部的情況。

3、城鎮公共供水總量與漏損水量

供水漏損總量是在逐年攀升,但值得注意的是,這里的漏損量還包括了一部分供水但未計量的部分,不全為漏失的水量,實際上是企業產銷差的體現。

4、城鎮管網漏損率

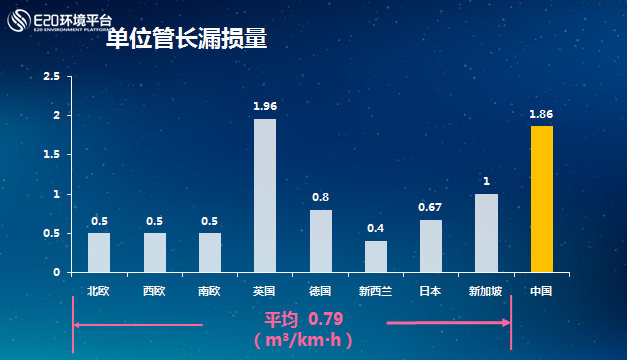

國際上的單位管長漏損率都要好于中國,雖然這兩年中國的情況有一些波動,但是基本上沒有得到有效下降,當前國家在一直推動這一情況的好轉。

5、淡水資源損失量

整個中國的淡水資源總量是28000億立方米,全國每年缺水大約400億立方,城鎮漏損量87億立方,占到整體損失量的20%。如何大幅度地降低漏損量確實是我們供水企業的責任,也往往成為供水企業發展的契機。

國家層面上“水十條”提出:2015年要降低水資源漏損到15%,2017年降低到12%,2020年降低10%。雖然現在的城市發展和施工中碰到漏水的問題,漏水水量造成的損失高達百億以上;但是國家推動的綜合管廊的項目正在緩解,同時一些新技術也在嘗試可否此類問題。

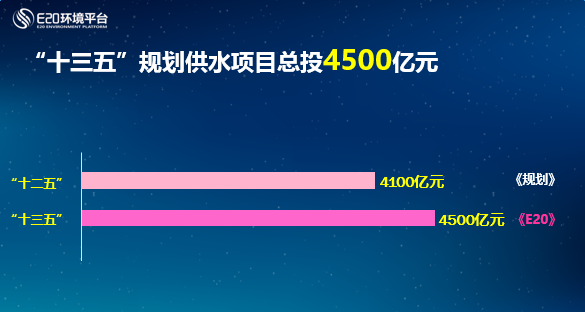

“十二五”期間國家在供水方面的總投資有4100億元,估計“十三五”規劃供水項目總投資大概在4500億元。

第三,能否擺脫歷史羈絆成就企業的產業鏈延伸?

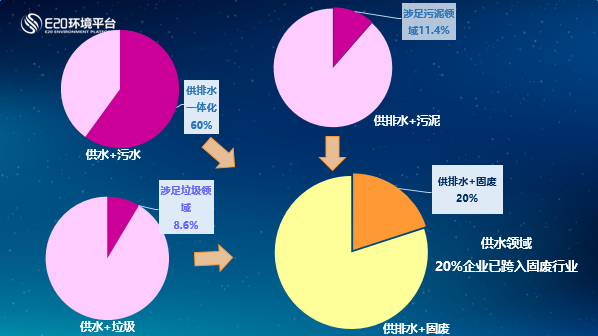

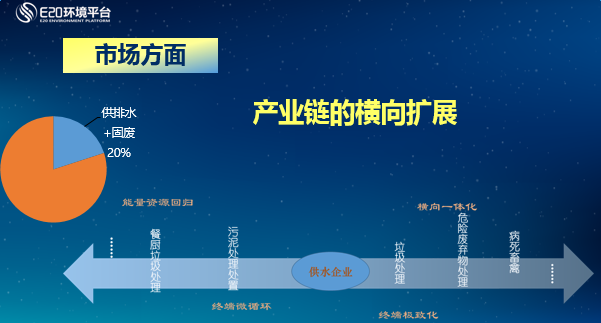

供水企業除了自身的供水方面的發展和機會之外,有60%的企業做到了供排水一體化,得到了一些整體的發展機會;有8.6%的企業已經涉足垃圾領域的服務體系;也有11.4%的企業涉足污泥領域;有20%的企業在供排水和固廢領域獲得了收入。

如前文所述,越來越多的供水企業正在獲得更多相對獨立的市場化機會;另外,隨著企業本身能力的擴張,例如長沙水務、江南水務等都在利用PPP的模式,結合自己的混合所有制改革,使整個供水大企業真正實現企業市場化運行。

第四,PPP助力下,發現企業的新機遇

我們要更多地借助資本,獲得更多PPP機會。在市場方面,供水服務和其它公共服務都是為地方政府完成一種公共服務;所以,市場化企業橫向擴張到了污泥、垃圾甚至餐飲廢棄物的處理處置領域,這些都提升了它們的發展實力。

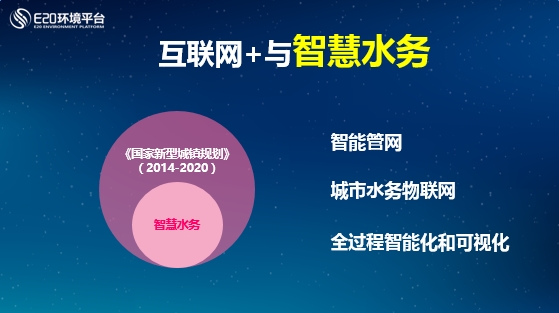

同時,互聯網+與智慧水務也是供水企業的新機遇點所在,包括智能管網、城市水務物聯網、全過程智能化和可視化。

編輯:任萌萌

版權聲明:

凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。

媒體合作請聯系:李女士 010-88480317