4.4.10混凝反應(yīng)系統(tǒng)計算

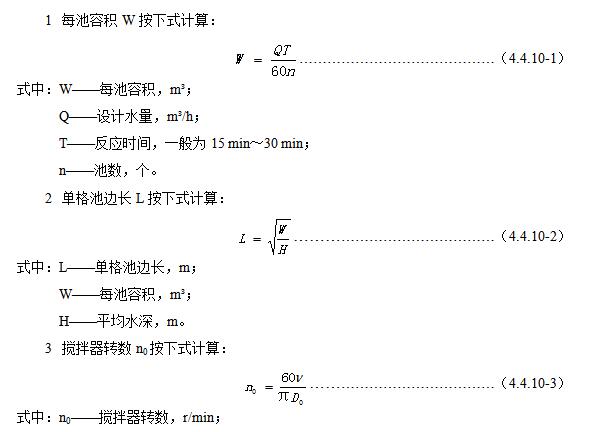

1每池容積W按下式計算:

3攪拌器轉(zhuǎn)數(shù)n0按下式計算:

4.4.11化學(xué)藥劑選擇

1采用混凝沉淀工藝處理電子工業(yè)廢水時,投加藥劑的種類及數(shù)量應(yīng)根據(jù)廢水水質(zhì)(pH、堿度、SS等)、污染物性質(zhì)(如相對分子量、分子結(jié)構(gòu)、密度、濃度、疏水性等)試驗確定。

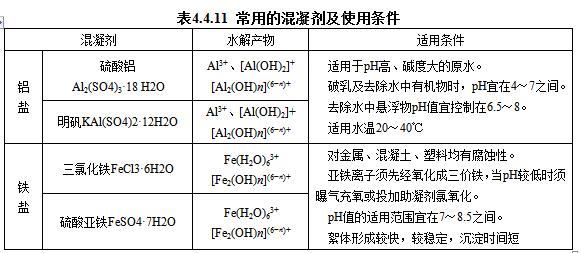

2混凝劑的選擇宜按表4.4.11的規(guī)定確定。

3聚丙烯酰胺(PAM)的使用條件

1)PAM應(yīng)用于鋁鹽、鐵鹽混凝反應(yīng)完成后的絮凝;其用量通常應(yīng)小于0.3mg/L~0.5mg/L,投加點在反應(yīng)池末端。

2)PAM應(yīng)設(shè)專用的溶解(水解)裝置,溶解時間應(yīng)控制在45min~60min,藥劑配置濃度應(yīng)小于2%,水解時間12h~24h,水解度30%~40%。

3)PAM溶解配置完成后超過48h不能繼續(xù)使用。

4)PAM常溫下保存、貯存應(yīng)考慮防凍措施。

4助凝劑可選擇氯(Cl2)、石灰(CaO)、氫氧化鈉(NaOH)等。

4.4.12計量泵選擇與控制

1計量泵一般采用隔膜泵,投加壓力較高的場合宜采用柱塞泵。

2計量泵應(yīng)有備用,并盡量采用相同的型號和規(guī)格。

3混凝劑或助凝劑的投加宜選用自動控制計量泵。

4溶液投配管配備必要的溶液過濾器,防止計量儀表堵塞。

5投加特殊藥劑(加堿、酸、三氯化鐵等)的加注系統(tǒng)應(yīng)注意計量泵及系統(tǒng)配件材質(zhì)的耐腐蝕要求。

Ⅲ沉淀池

4.4.13沉淀池的設(shè)計應(yīng)符合下列規(guī)定:

1沉淀池的設(shè)計參數(shù)應(yīng)根據(jù)廢水處理試驗數(shù)據(jù)或參照類似廢水處理的沉淀池運行資料確定。當(dāng)沒有試驗條件和缺乏有關(guān)資料時,其設(shè)計參數(shù)可按表4.4.13的規(guī)定確定。

2斜板(管)設(shè)計一般采用斜板間距(斜管直徑)50mm~80mm,其斜長不小于1.0m,傾斜角60°。

3有污泥回流的斜板(管)沉淀池,回流污泥根據(jù)工藝要求可與藥劑同時加入到廢水混合池、或與藥劑混合后加入到廢水中、或先與廢水混合后再投加藥劑。其計算流量應(yīng)為廢水和回流污泥之和。

4斜板(管)沉淀池的排泥宜采用機械排泥或排泥斗。沉淀池排泥斗的斗壁與水平面的夾角,園斗不宜小于55°,方斗不宜小于60°,每個泥斗應(yīng)設(shè)單獨的排泥管和排泥閥。

5斜板(管)沉淀池宜設(shè)置底部自動清洗裝置。

Ⅳ氣浮

4.4.14氣浮系統(tǒng)的設(shè)計應(yīng)符合下列規(guī)定:

1氣浮適用于去除水中密度小于1kg/L的懸浮物、油類等污染物,宜用于廢水處理,也可用于污泥濃縮。

2氣浮工藝類型包括加壓溶氣氣浮、淺池氣浮、電解氣浮、葉輪氣浮等,具體設(shè)計參數(shù)應(yīng)按相關(guān)技術(shù)規(guī)范確定。

3氣浮處理系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置水位控制單元,并有調(diào)節(jié)水位的措施,防止出水帶泥式浮渣太厚。

4排渣周期依浮渣量確定,周期不宜過短,一般為0.5h~2h,浮渣含水率可按95%~97%考慮,渣厚控制在10cm左右。

5浮渣宜采用機械方法刮除。刮渣機的行車速度宜控制在5m/min以內(nèi)。

6氣浮工藝設(shè)計時應(yīng)考慮水溫的影響。

Ⅴ過濾池

4.4.15過濾池的設(shè)計應(yīng)符合下列規(guī)定:

1廢水經(jīng)加藥沉淀后,是否需要過濾,應(yīng)根據(jù)出水水質(zhì)要求確定。

2當(dāng)需要設(shè)計過濾池時,可參照《室外給水設(shè)計規(guī)范》GB50013中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

3過濾池的反沖洗水應(yīng)返回廢水調(diào)節(jié)池,不得直接外排。

Ⅵ吸附

4.4.16當(dāng)再生水需要進行脫色、除臭、除重金屬和去除難以氧化的有機物時,可采用活性炭、大孔樹脂、沸石、磺化煤等進行吸附處理。

4.4.17活性炭吸附系統(tǒng)的設(shè)計與選擇應(yīng)符合下列規(guī)定:

1宜進行靜態(tài)選炭及炭柱動態(tài)試驗,根據(jù)被處理水水質(zhì)和后續(xù)工序要求,確定用炭量、接觸時間、水力負荷與再生周期等參數(shù);

2選擇的活性炭應(yīng)具有吸附性能好,中孔發(fā)達、機械強度高、化學(xué)性能穩(wěn)定、再生性能好的特點;

3活性炭使用周期宜以目標(biāo)去除物接近超標(biāo)時作為再生的控制條件;

4活性炭的再生宜采用高溫加熱再生法。

4.4.18活性炭吸附器的設(shè)計宜通過試驗或按類似條件下的運行經(jīng)驗確定。當(dāng)無資料時,宜采用下列數(shù)據(jù):

1進水濁度不宜大于3NTU;

2設(shè)計流速宜按下列情況選擇;

1)當(dāng)用于吸附水中有機物且位于多介質(zhì)濾器和反滲透之間時,流速宜為8m/h~10m/h;

2)當(dāng)用于吸附水中有機物且位于超濾和反滲透之間時,流速宜為10m/h~15m/h;

3)當(dāng)用于吸附水中余氯時,流速不宜大于20m/h。

3活性炭池層高度及運行周期,宜符合下列規(guī)定:

1)用于吸附水中有機物時,裝載高度不宜小于2m;

2)當(dāng)進水COD小于或等于30mg/L時,設(shè)計運行周期不宜小于1000h;

3)用于吸附水中余氯時,裝載高度不宜小于1.5m,設(shè)計運行周期不宜小于8000h。

4.4.19活性炭吸附器的經(jīng)常性沖洗周期宜為3d~5d,水沖洗強度宜為11L/(㎡˙s)~13L/(㎡˙s),沖洗時間宜為8min~12min,膨脹率宜為15%~20%,定期大流量沖洗周期宜為30d,沖洗強度宜為15L/(㎡˙s)~18L/(m2.s),沖洗時間宜為8min~12min,膨脹率宜為25%~35%,沖洗水宜采用活性炭吸附器產(chǎn)水,反沖洗水管上應(yīng)設(shè)流量調(diào)節(jié)和計量裝置。

編輯:李丹

版權(quán)聲明:

凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責(zé)任追究的權(quán)利。

媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317

8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點...

企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎(chǔ)的,任...

010-88480329